<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,maximum-scale=1, user-scalable=no">

<title>测试页面</title>

<style type="text/css">

div {

width: 600px;

text-align: center;

font-size: 4em;

color: #333;

}

</style>

<script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.js"></script>

<script type="text/javascript">

$(function() {

var r = document.body.offsetWidth / window.screen.availWidth;

$(document.body).css("-webkit-transform","scale(" + r + ")");

$(document.body).css("transform","scale(" + r + ")");

});

$(window).resize(function() {

var r = document.body.offsetWidth / window.screen.availWidth;

$(document.body).css("-webkit-transform","scale(" + r + ")");

$(document.body).css("transform","scale(" + r + ")");

});

</script>

</head>

<body style="height: auto; -webkit-transform-origin: 0px 0px; -webkit-transform: scale(1);transform-origin: 0px 0px; transform: scale(1); ">

<div>改变窗口大小试试,你会发现什么?</div>

</body>

</html>

html5中让页面缩放的4种方法

1.viewport

这种方法,不是所有的浏览器都兼容

<meta name="viewport" content="width=640,minimum-scale=0.5,maximum-scale=1.0,user-scalable=no, initial-scale=1.0" />

2.百分比

这种方法,可以兼容大部分浏览器,但是修改幅度比较大

.main .login .txt1{margin-top:8.59375%; position:relative;}

3.css transform

这种方法,可以兼容大部分浏览器,但是页面的位置是居中的

.w320

{

transform: scale(1,1);

-ms-transform: scale(1,1); /* IE 9 */

-webkit-transform: scale(0.8,0.8); /* Safari and Chrome */

}

4.使用响应式布局,但是这样的话得做两个两套界面

<link rel=“stylesheet” type=“text/css” media=“only screen and (max-width: 480px),only screen and (max-device-width: 480px)” href=“link.css”/>

建议使用第2,4种

css实现缩放自适应网页

一. 允许网页宽度自动调整

"自适应网页设计"到底是怎么做到的?其实并不难。 首先,在网页代码的头部,加入一行viewport元标签:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

viewport是网页默认的宽度和高度,上面这行代码的意思是,网页宽度默认等于屏幕宽度(width=device-width),原始缩放比 例(initial-scale=1)为1.0,即网页初始大小占屏幕面积的100%。 对于viewport属性,我是真正在接触移动web开发是才遇到的,一把的ps布局都是固定的960px,1000px这种。

下面三篇文章是对viewport属性详细的解释: Viewport(视区概念)——pc端的理解 Viewport(视区概念)——移动端的应用 viewport ——视区概念(转) 对于老式IE6,7,8浏览器需要js处理,由于主要平台是ios和安卓,所有可以暂时不考虑。

二. 不使用绝对宽度 由于网页会根据屏幕宽度调整布局,所以不能使用绝对宽度的布局,也不能使用具有绝对宽度的元素。

这一条非常重要。 具体说,CSS代码不能指定像素宽度: width:xxx px; 只能指定百分比宽度: width: xx%; 或者:width:auto; 这里开发是指一个网页不仅能用在ps上,也能同时用于移动端,但是对于webapp这种还是需要单独做一个webapp使用的页面。

对于这个知识点,对于我目前做的项目有用处,主要用于控制限定数据库里读出来的图片宽度。 详见:手机webapp的jquery mobile初次使用心得和解决图片自适应大小问题。

三. 相对大小的字体 字体也不能使用绝对大小(px),而只能使用相对大小(em)。

body { font: normal 100% Helvetica, Arial, sans-serif; }

上面的代码指定,字体大小是页面默认大小的100%,即16像素。

h1 { font-size: 1.5em; }

然后,h1的大小是默认大小的1.5倍,即24像素(24/16=1.5)。

small { font-size: 0.875em; }

small元素的大小是默认大小的0.875倍,即14像素(14/16=0.875)。

四. 流动布局(fluid grid) "流动布局"的含义是,各个区块的位置都是浮动的,不是固定不变的。

.main { float: right; width: 70%; } .leftBar { float: left; width: 25%; }

float的好处是,如果宽度太小,放不下两个元素,后面的元素会自动滚动到前面元素的下方,不会在水平方向overflow(溢出),避免了水平滚动条的出现。 另外,绝对定位(position: absolute)的使用,也要非常小心。

五. "自适应网页设计"的核心,就是CSS3引入的Media Query模块。

它的意思就是,自动探测屏幕宽度,然后加载相应的CSS文件。

<</span>link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 400px)" href="tinyScreen.css" />

上面的代码意思是,如果屏幕宽度小于400像素(max-device-width: 400px),就加载tinyScreen.css文件。

<</span>link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (min-width: 400px) and (max-device-width: 600px)" href="smallScreen.css" />

如果屏幕宽度在400像素到600像素之间,则加载smallScreen.css文件。 除了用html标签加载CSS文件,还可以在现有CSS文件中加载。

@import url("tinyScreen.css") screen and (max-device-width: 400px);

六. CSS的@media规则 同一个CSS文件中,也可以根据不同的屏幕分辨率,选择应用不同的CSS规则。

@media screen and (max-device-width: 400px) { .column { float: none; width:auto; } #sidebar { display:none; } }

上面的代码意思是,如果屏幕宽度小于400像素,则column块取消浮动(float:none)、宽度自动调节(width:auto),sidebar块不显示(display:none)。

七. 图片的自适应(fluid image) 除了布局和文本,"自适应网页设计"还必须实现图片的自动缩放。

这只要一行CSS代码:

img { max-width: 100%;} 这行代码对于大多数嵌入网页的视频也有效,所以可以写成:

img, object { max-width: 100%;}

老版本的IE不支持max-width,

所以只好写成: img { width: 100%; }

此外,windows平台缩放图片时,可能出现图像失真现象。这时,可以尝试使用IE的专有命令:

img { -ms-interpolation-mode: bicubic; } 或者,Ethan Marcotte的imgSizer.js。 addLoadEvent(function() { var imgs = document.getElementById("content").getElementsByTagName_r("img"); imgSizer.collate(imgs); });

不过,有条件的话,最好还是根据不同大小的屏幕,加载不同分辨率的图片。有很多方法可以做到这一条,服务器端和客户端都可以实现。

10 款免费的 Mac 屏幕录制工具

有些教程使用文字和图像是远远不够的,需要一些简单的视频实例说明。当我们不需要非常强大的功能的时候,免费的 Mac 屏幕录制工具就能发挥它的作用,给我们带来便利。

这里我们介绍 10 款免费的 Mac 屏幕录制工具。这些工具肯定能给大家带来一定的便利,而且能满足大家一些基础的录制要求,同时也会有一部分的限制,比如水印和录制时长。但是这足以帮助大 家录制高质量的视频,如果有什么使用心得,或者有其他更好的屏幕录制工具可以在评论跟大家分享哦:)

10. Screen Recorder Robot Lite

这是非常简单的一款屏幕录制应用,可以在 Apple 应用商店下载。Screen Recorder Robot Lite 允许用户选择屏幕的任意部分,然后进行录制,但是录制时间只有 200 秒(3 分钟又 20 秒).用户可以使用视频编辑软件来合并不同时段的视频,达到想要的效果。

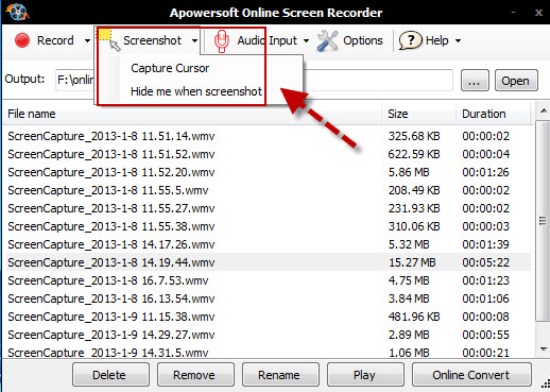

9. Apowersoft Screen Recorder

这是款非常流行的屏幕录制应用,也是非常强大一款应用。Apowersoft 不仅能录制屏幕还能录制音频,包括麦克风和系统声音。Apowersoft 很方便使用,用户选择好录制的范围(整个屏幕或者指定的某个部分),点击录制按钮就可以开始录制了。同样的,录制时长也是比较短,只有 3 分钟,并且带有一个水印。但是有许多其他软件可以弥补这两个问题,也能很好的录制高质量的屏幕录像。

8. Monosnap

Droplr 曾经一段时间是免费的,提供大量非常强大的特性,但是现在是收费软件,所以自然是不在我们要介绍的列表中。但是,Monosnap 是一个可以与 Droplr 相媲美的应用,甚至比 Droplr 更强大。因为 Monosnap 是免费使用的,提供内置图像编辑,屏幕录制(duh),可以选择上传文件到服务器(一般屏幕录制软件不提供这个选项)。

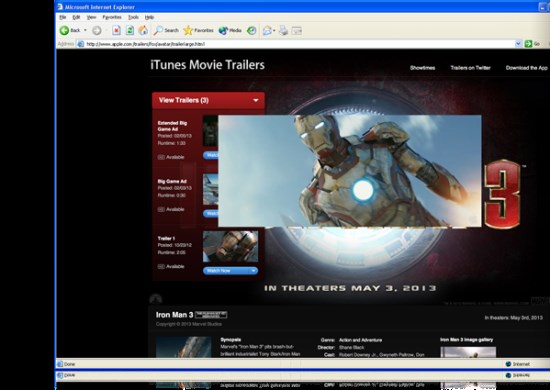

7. QuickTime

Macs 或者苹果的任意计算机设备都配备了 QuickTime,可以用来录制视频。用户只需要选择文件和录制新视频。如果用户使用 iMovie 来工作,那么这是款非常好的工具,虽然没有其他屏幕录制工具那么多功能,但是不会遇到任何的格式困扰。但是如果使用的是其他视频编辑软件,那么会遇到一定 的困难。所以,有一定的局限性。 但是也能满足屏幕录制的需求。

6. Copernicus

用户可以使用 Copernicus 来捕获部分屏幕或者是整个屏幕,无论是多么花哨的画面都可以录制的很好。用户可以设置帧速率,可以预览之前录制的视频。Copernicus 唯一的缺点是不能记录音频,而且只能保存为单个格式的视频。

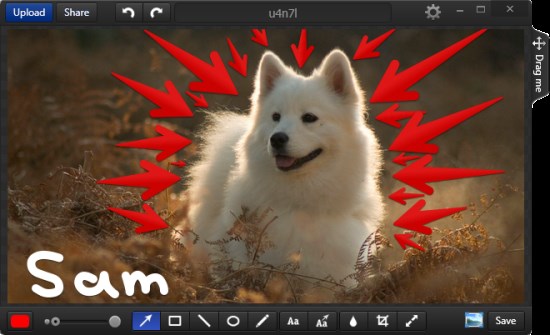

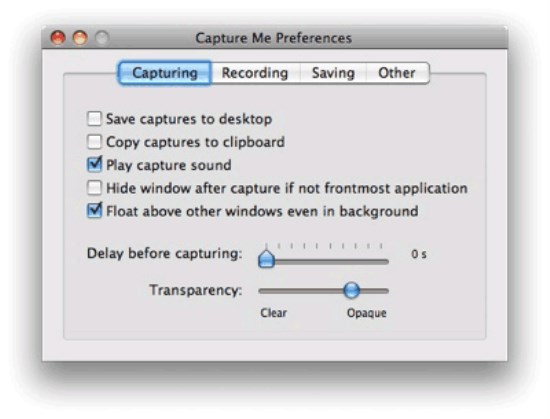

5. Capture Me

Capture Me 是完全免费的应用,可以记录 Mac 屏幕。Capture Me 提供一个浮动的捕获窗口,用户可以录制短视频。用户可以捕获指定大小的屏幕,可以把捕获结果保存为 jpeg, tiff, jpeg 2000, png 和 giff 格式,甚至可以使用这个录制 MPEG-4 视频,但是这些录制的时间都比较短。

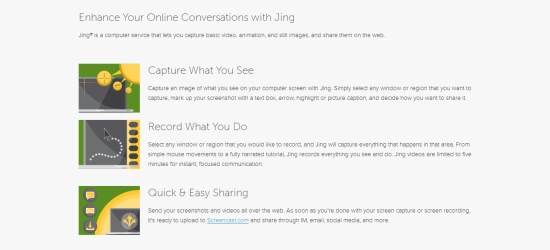

4. Jing

Jing 提供基础的屏幕捕获和录制,还有其他更强大的特性。用户可以使用文本框来编辑截图,或者高亮某个截图区域。这对于录制教程来说是非常有用的。Jing 的不足之处就是每个视频只能录制 5 分钟。但是这个问题也比较容易解决,同样可以满足基础的录制屏幕的需求。

3. iShowU HD

iShow HD 是个免费的应用,目前更新到可以录制 3D 视频。从名字我们知道,可以录制 HD 视频。iShow HD 集成Final Cut Pro,也可以捕获音频。

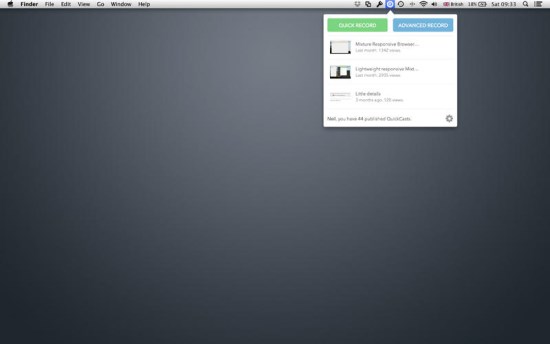

2. QuickCast

QuickCast 是非常特别的应用,可以快速的进行屏幕的录制和分享。唯一的问题就是录制时长,只能录制 3 分钟及以下的时间。用户可以使用外部音频录制软件来捕获声音,可以在视频中内置相机。用户把录制结果存储在 QuickCast 账户就可以轻松跟其他人分享。QuickCast 能录制用户指定的屏幕部分,所以功能也是很强大的。

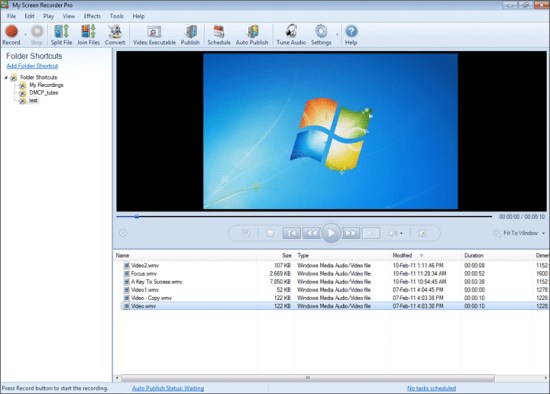

1. Any Screen Recorder Pro

Any Screen Recorder Pro 是 Mac 屏幕录制工具,可以同时录制音频和视频,也可以直接在 YouTube 或者其他在线视频六网站录制。用户可以指定录制的位置和大小。这款工具的功能非常强大,建议大家下载来试试:)

via dizyne.net

from:http://www.oschina.net/news/52931/10-free-mac-screen-recording-tools

CSS3114: @font-face 未能完成 OpenType 嵌入权限检查。

@font-face是CSS3中的一个模块, 它主要是把自己定义的Web字体嵌入到网页中, 让网页上使用的字体可以不受客户端字体库的限制.

这个功能虽然是非常HAPPY的, 但是在使用中还是会碰到一点问题

想学习的同学可以去这里 ( http://www.w3cplus.com/content/css3-font-face ) , 讲的非常不错, 下面我们来说问题

使用@font-face的页面在本地测试, 各浏览器字体显示正常, 上传至服务器端后访问, IE9不能正常显示WEB字体, Chrome和Firefox字体显示均正常.

查看IE9控制台提示

于是就开始了解决BUG的过程..

之前的CSS代码:

- @font-face

- {

- font-family:'webfont';

- src:url('fonts/webfont.eot');

- src:local('☺'),

- url('fonts/webfont.woff') format('woff'),

- url('fonts/webfont.ttf') format('truetype'),

- url('fonts/webfont.svg#webfontOTINA1xY') format('svg');

- font-weight:normal;

- font-style:normal;

- }

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

@font-face { font-family:'webfont'; src:url('fonts/webfont.eot'); src:local('☺'), url('fonts/webfont.woff') format('woff'), url('fonts/webfont.ttf') format('truetype'), url('fonts/webfont.svg#webfontOTINA1xY') format('svg'); font-weight:normal; font-style:normal; } |

在百度里搜到的一般都是这个 ( 貌似遇到这个问题的人不是很多.. )

( http://technet.microsoft.com/zh-cn/magazine/hh180764(VS.85).aspx )

百度后大概知道了貌似是字体权限的问题..之后谷歌了一下( 顺便把有道也打开了.. ) ..发现了下面这个..( 看来这位仁兄和我遇到同样的问题了.. )

( http://stackoverflow.com/questions/5587956/make-adobe-fonts-work-with-css3-font-face-in-ie9 )

之后下面就有了解决方案

大意就是应该写下面那样的一段话, 于是修改成如下代码:

- @font-face

- {

- font-family:'webfont';

- src:url('fonts/webfont.eot');

- src:local('☺'),

- url('fonts/webfont.eot?#iefix') format(’embedded-opentype'),

- url('fonts/webfont.woff') format('woff'),

- url('fonts/webfont.ttf') format('truetype'),

- url('fonts/webfont.svg#webfontOTINA1xY') format('svg');

- font-weight:normal;

- font-style:normal;

- }

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

@font-face { font-family:'webfont'; src:url('fonts/webfont.eot'); src:local('☺'), url('fonts/webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('fonts/webfont.woff') format('woff'), url('fonts/webfont.ttf') format('truetype'), url('fonts/webfont.svg#webfontOTINA1xY') format('svg'); font-weight:normal; font-style:normal; } |

嗯..貌似木有问题了..

总结: 字体文件中有一个嵌入权限 ( embedding permissions ) IE9对WEB字体的嵌入需要这个字体的权限, 针对IE将EOT字体格式修改成’embedded-opentype', 可以避免这个问题..至于为什么是’embedded-opentype', 目前认识的还不是很清楚..各位如果知道的话希望能够告诉我..

嗯..大概就是这些了..有问题的话希望大家能够指正..

from:http://blog.csdn.net/shore_w/article/details/8976188

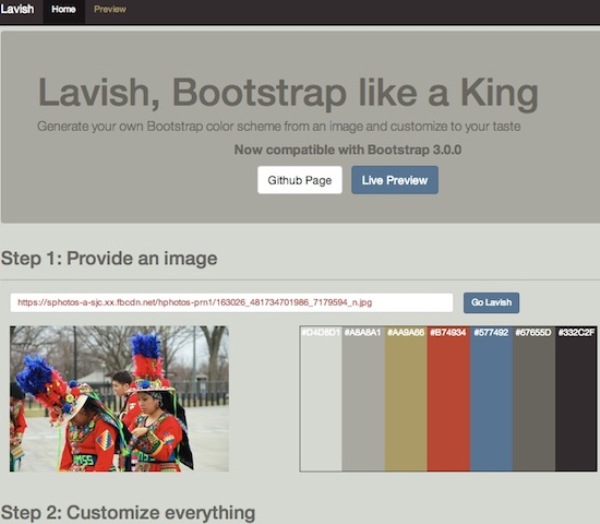

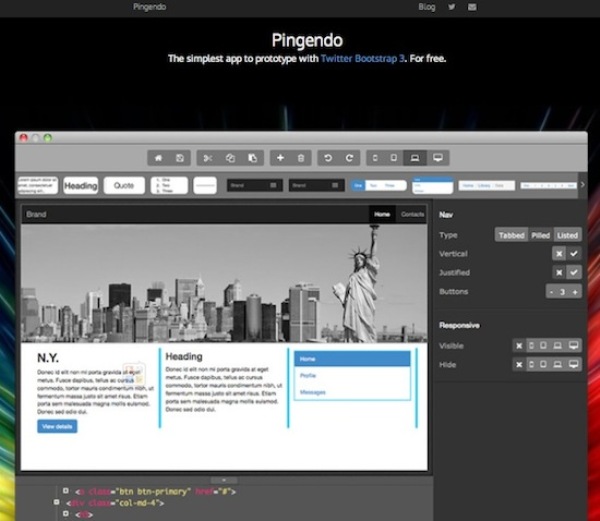

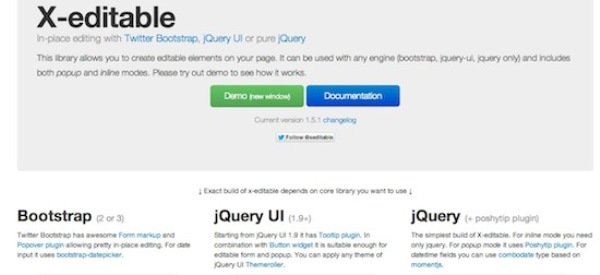

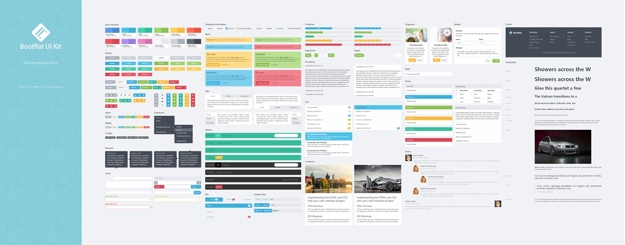

15 个很棒的 Bootstrap UI 界面编辑器

2014 年 20 款最好的 CSS 工具

说到 WEB 设计,不得不介绍介绍 CSS 工具,CSS 工具在这里面扮演很重要的角色,可以简化无数开发者和设计师的工作,写出更好的 CSS 代码。

而网上有非常多的 CSS 工具,帮助设计师和开发者高效的工作和进行更多创新的创作,设计师和 web 开发者也把越来越多的 CSS 工具收入为自身的开发和设计利器。

在这篇文章中,我们罗列了 2014 年最好的 20 款 CSS 工具,希望能帮助大家简化自己的开发工作,创作出更多更好的创新作品。Enjoy!

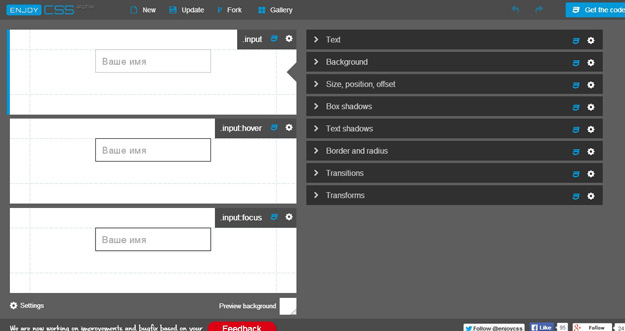

1. Enjoy CSS

EnjoyCSS 能创建活跃,超棒的实例,EnjoyCSS 生成器大大简化了自定义类声明。EnjoyCSS 是众多 CSS 工具中非常有用的,也是开发者和设计师工具箱必备的利器之一。它能加快工作流,简单易用,不需要编码就能整合丰富的图形样式到简单的 UI。

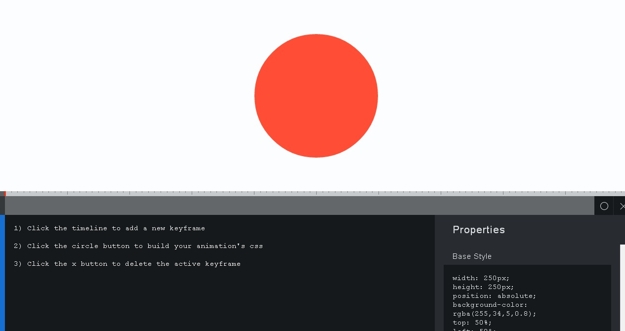

2. Keyframer

Keyframer 是非常值得信赖的,简单易用的 CSS3 动画创建工具。用户只需要点击相应的按钮就可以添加动画效果,插入相应的动画 CSS 代码。点击 X 按钮就可以删除掉当前的效果,测试动画效果。

3. Wow.js

Wow.js 允许用户滚动页面的时候展示 CSS 动画。默认的,用户可以使用它来出发 animate.css 动画。但是用户也可以非常容易修改设置喜欢的动画库。Wow.js 比其他 JavaScript 视差插件小,类似 Scrollorama(这个非常华丽,但是也更繁杂)。Wow.js 非常容易安装和使用。如果你使用 Wow.js,你可以非常快的启动,执行代码。

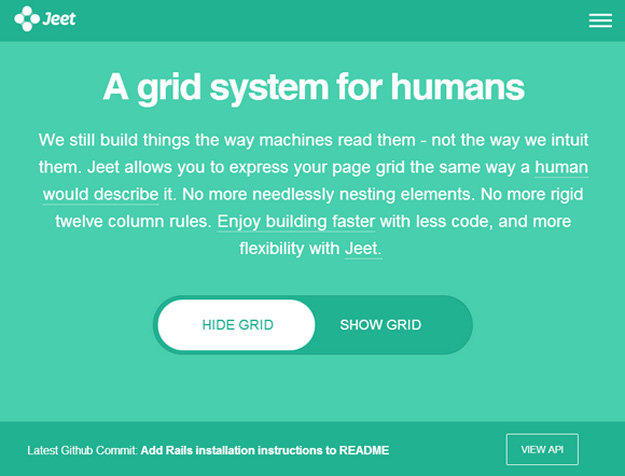

4. Jeet

Jeet 是市场上最先进的网格系统,可以把它当作 Semantic.gs 的精神继承者。使用这些强大的预处理器,我们可以通过分数(浮点数)作为限制来生成基于百分比的宽度和网格槽,可以在维护无限循环槽的时候使用这个功能。 Jeet 允许用户像人类描述页面网格一样表达页面网格。使用 Jeet,不会有多余的嵌套元素,没有十二列的规则,不需要多少代码就能更快的绑定 Jeet,更灵活。

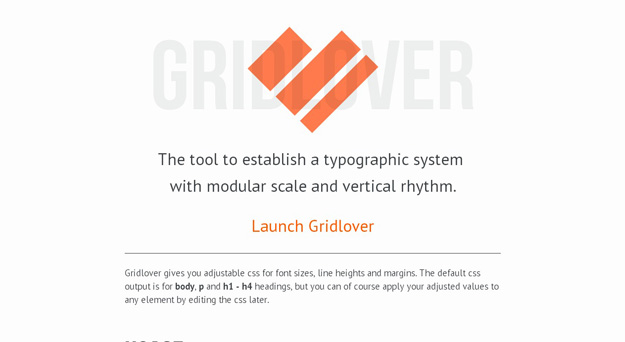

5. Gridlover

Gridlover 提供字体大小,行高和页面空白的可调节 CSS。默认 CSS 输出是针对 body,p 和 h1-h4 标题,但是用户可以通过编辑 CSS 来申请调节任意元素的可调节值。只需要简单的拖拽顶部工具栏左边和右边的数值来调节数值,Gridlover 的元素总是保持完美像素基准网格对齐。Gridlover 字体大小是通过调整标题水平的比例因子来计算的。行高会自动适应字体的大小。

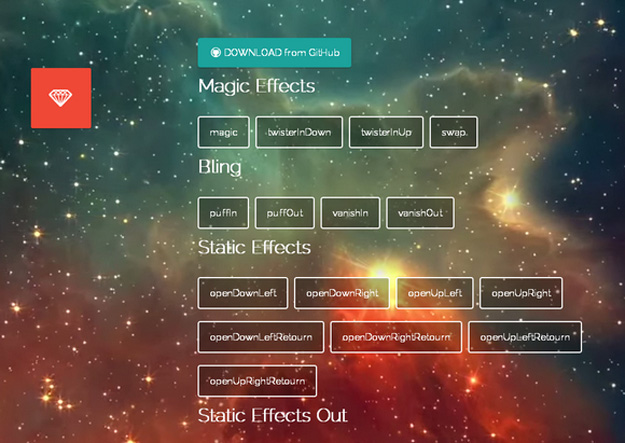

6. Magic CSS3 Animation

Magic CSS3 Animations 是 CSS3 动画的包,伴有特殊的效果,用户可以自由的在 web 项目中使用。Magic CSS3 Animations 结构非常简单,包括 CSS 样式:magic.css 或者是 mynified 版本:magic.min.css。

7. Refills

Refills 中,Bourbon 提供 Sass 多态和消除特定前缀,为了更快的 CSS 编码。Neat 提供一个轻量级的网格框架,Bitters 提供 Bourbon 或者 Neat 项目的架构和基础变量。Refills 是预先包装好的模式和组件,在 Bourbon,Bitters 和 Neat 的基础上建立的。

8. CSS Perf

CSS-perf 能简化一些超级不合理的 CSS 测试,使得这些测试更完美。因为一般情况下,web 页面的 CSS 测试都是围绕确定有效的方法和技术。

9. Progre(c)ss

Progre(c)ss 能很方便的创建纯 CSS 进度条。用户只需要包括样式表,添加类到适当的元素中,再添加一个数据属性就可以轻松创建进度条。

10. Normalize.CSS

Normalize.css 是为 HTML5 准备的,可以替代之前的进行浏览器重置。它你呢个更精确的渲染所有元素,并且统一跨浏览器,只针对规范化风格,通过检测浏览器默认设置来重置样式。

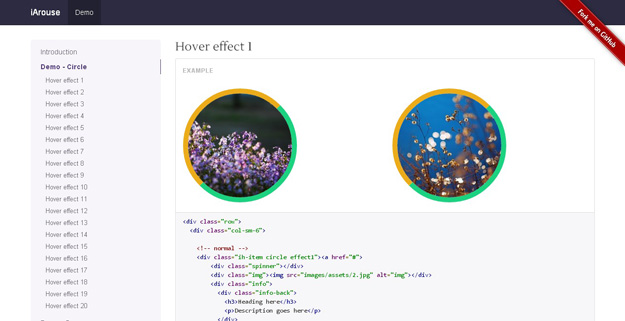

11. iHOver

iHover 是使人印象非常深刻的悬停效果集合,是通过纯 CSS3 实现的,没有任何依赖,而且跟 Bootstrap3 结合的非常好。它随着 Scss CSS 来构建,使用变量,非常方便进行修改。iHover 会提供模块化代码,不需要包括整个文件。

12. Sublime CSS Completions

Sublime CSS Completions 是 Sublime Text CSS 自动完成库,比 Sublime Text 标准的 CSS 完成功能更完整。目前只支持属性自动补齐,未来将会自动补齐有效的参数值。

13. Decss

Decss 几乎是 CSS 驱动的演示框架,使用 CSS3 作为转换。它提供响应式布局,内容布局 flexbox,甚至还支持演示者笔记。

14. Imacss

Imacss 是转换图像文件成为数据 URIs 的库和应用,可以嵌入到单个 CSS 文件作为背景图片。最基础的,它能让你减少你设计(比如图标)的所有 HTTP 图片请求。

15 Fluidity

Fluidity 是极小 CSS 库,并且弥补了一部分 HTML 不是完全响应式的缺点。它修改了图片,表,格式化文本和 canvas 元素的方式,所以是完全响应式的。

16. Zen Grids

Zen Grids 是响应式网格系统,根据 Sass 构建。它能大大简化布局的创建,通过移除大部分复杂的标记,使用纯 CSS 和 HTML 来创建响应式基于网格的设计。

17. Progress.js

ProgressJs 是 JavaScript 和 CSS3 库,帮助开发者创建和管理页面每个对象的进度条。用户可以设计自己的进度条模板或者自定义进度条。

18. Bootflat

BootFlat 是开源平滑 UI 工具包,基于 Bootstrap 3.1.0 CSS 框架。它提供给 web 开发者快速,简单,更少重复的方式创建优雅的 web 应用。它基于 Bootstrap 基础来创建,使用平滑设计风格。

19. Sculpt

Sculpt 是轻量级的,移动端优先的响应式 HTML,CSS 和 SASS 框架。Sculpt 是专为屏幕比较小的设备准备的,增加了许多复杂性,通过媒体查询来增加不动产。无论什么条件下提供三个大小 (732px, 960px 和 1140px) ,用户需要确定内容能适应这三个屏幕大小。

20. Animo.js

Animo.js 是一个开源的、强大的CSS动画管理工具,你可以非常方便地管理Web应用中的CSS动画,同时你也可以将它当作一个动画库来使用。

via codegeekz.com

from:http://www.oschina.net/news/52919/20-best-css-tools-for-2014

mysql修改表、字段、库的字符集

修改数据库字符集:

|

把表默认的字符集和所有字符列(CHAR,VARCHAR,TEXT)改为新的字符集:

|

只是修改表的默认字符集:

|

修改字段的字符集:

|

查看数据库编码:

|

查看表编码:

|

查看字段编码:

|

为网页设计师和开发者准备的 20 个很棒的 JavaScript 资源

|

JavaScript是一门应用广泛的计算机编程语言,一般具应用在Web浏览器中,大多用于客户端脚本以实现用户与服务器的交互。在游戏开发、移动应用、一些大型的服务器应用等开发进程中它在服务器端的应用也很广泛。这是一门基于原型编程的语言,其拥有第一类函数和类库。JavaScript首次由Netscape公司引入,由java公司进一步采用,并形成目前这伟大、资源众多的Web开发平台。 目前有很多的创作工具、资源等可供在开发时使用。考虑到种类如此繁多的工具,有些工具是容易或复杂的,有些是付费的,都各自承载它们的特性。但是,编程需要的是能够完成任务并最精确的那种可能。因此,选择心仪且只包含所需的功能的资源和工具需要多多考虑。 |

|

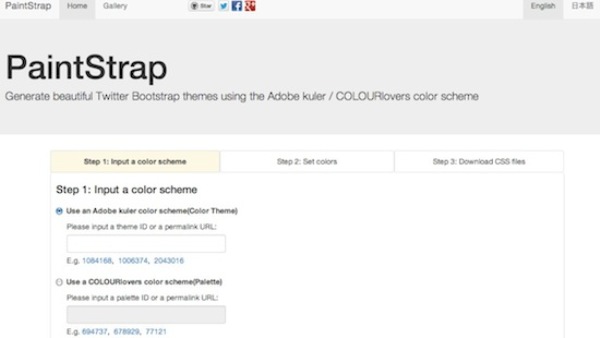

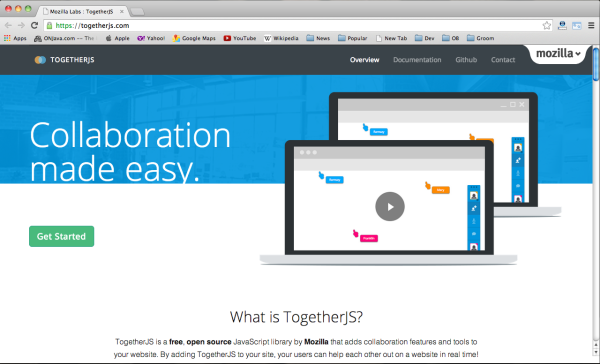

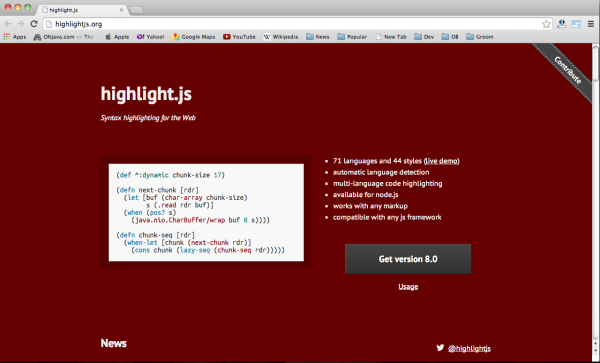

今天我们为设计师和开发者收集了一些出色的JavaScript在线资源。这些资源包括JavaScript库、平台、在线工具、应用程序等许多。访问该列表并与我们分享你的想法。 1) gif.js2) togetherjsTogetherJS是一个由Mozilla开发的免费,开源的JavaScript库,它能够为你的站点添加协助特性。 3) highlightjsHighlightjs是个代码呈现器能帮助你实现语法高亮。 |

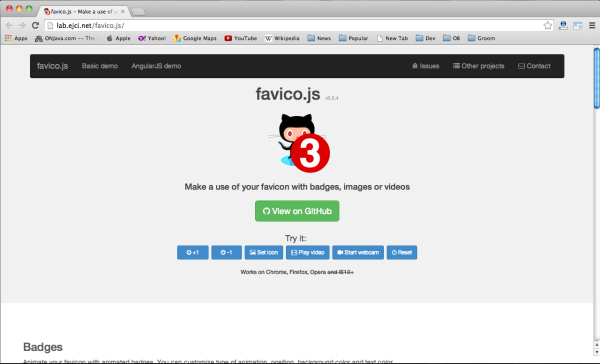

4) favico.js通过使用Favico.js,你可以让你的图标变成动画。你可以自定义动画类型,位置,背景颜色及文字颜色。

5) chartjs使用Chartjs,你能够使用更具创造性、更高效的设计布局来表现你的数据。

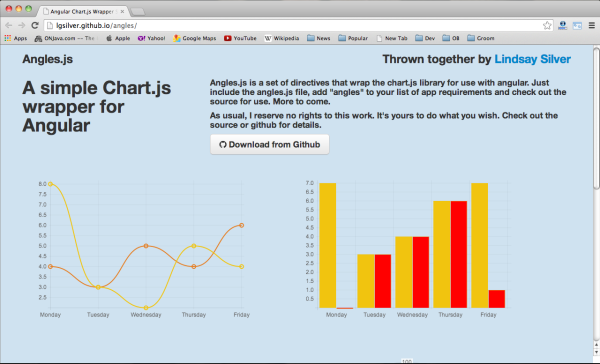

6) anglesjsAngles.js是一套封装chart.js库与anguler一起使用的指令集。

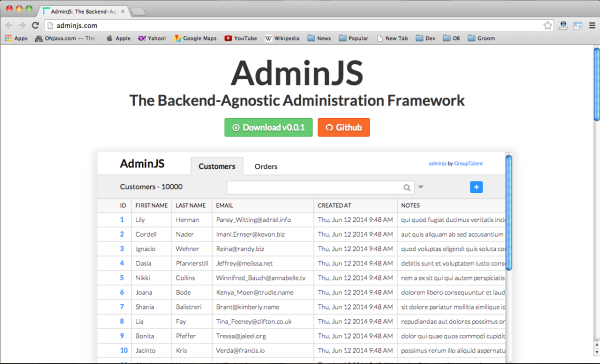

7) adminjs

8) sir-trevor-jsSir Trevor是为web重新设想的富文本编辑方案:一个直观的web内容编辑器,关于如何渲染不需预设任何内容。

|

9) perimeter.jsPerimeter.js在目标元素周围创建一个无形的区域并监视鼠标行为。

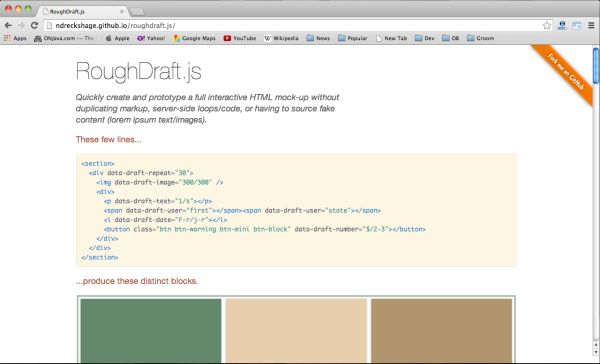

10) roughdraft.jsRoughDraft.js是一个快速构建、全交互式的HTML原型,它没有重复标记及服务器端的循环或代码。

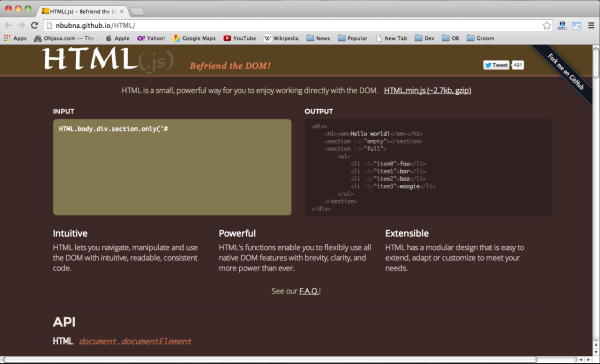

11) HTMLjs使用HTMLjs你可以直接使用DOM。

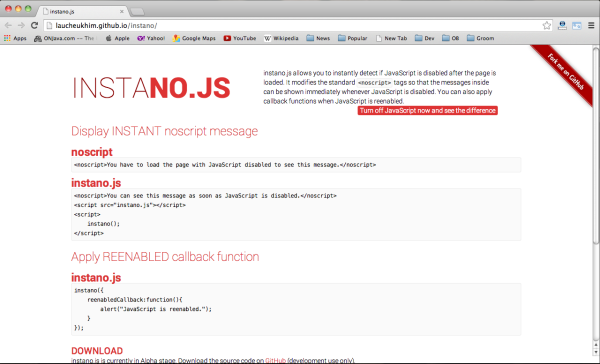

12) instanojsinstano.js可以让你即时检测网页加载后JavaScript是否禁用。

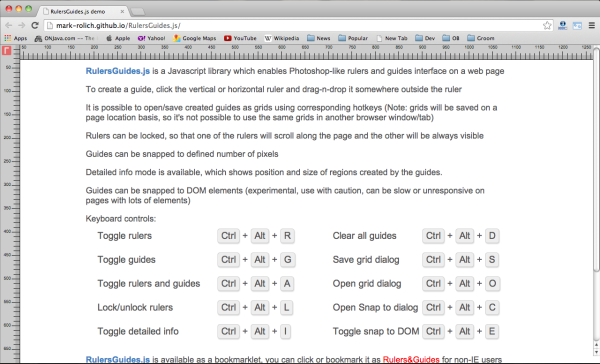

13) RulersGuides.jsRuleguides.js是一个JavaScript库,它能够让你在网页上使用photoshop的规则和引导界面。

|

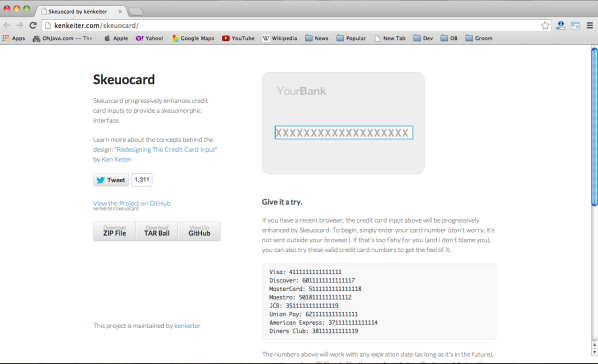

14) skeuocardSkeuocard 逐步增强信用卡的输入以提供一个软件界面设计模仿实物纹理的接口

15) emberjsEmberjs是创建大型web应用最出名的框架。

16) leafletjsLeaflet是适用于移动友好的交互式地图的现代开源javascript库。

17) resumablejs一个通过HTML5 FILE API提供了并发的,稳定的和可恢复的上传的javascript库。

18) breezejs

19) handlebarsjs

20) revealjs这个工具简化了html的演示.

|

from:http://www.oschina.net/translate/20-best-javascript-resources-for-web-designers-and-developers

50 个 jQuery 插件可将你的网站带到另外一个高度

|

Web领域一直在发生变化并且其边界在过去的每一天都在发生变化(甚至不能以小时为计),随着其边界的扩展取得了许多新发展。在这些进步之中,开发者的不断工作创造了更大和更好的脚本,这些脚本以插件方式带来更好的终端用户体验,它们比原来更轻量级,还有更强的处理能力。 关键是这些新发展起来的脚本和插件是能构建响应式Web的,而且还不会丧失它们原有的功能特性——除了更优秀和更轻巧(就文件大小而言)之外,它们还不会增加页面加载的时间。 通过浏览文档,掌握JQuery的语法是很容易的。它可以支持选择DOM元素,创建动画,处理事件,开发Ajax应用,甚至还为开发者提供了基于JavaScript类库之上创建插件的能力。

|

|

jQuery架构的开发人员能够创建一个插件代码来扩展其功能,从而能够产生一些最好的插件,让你的网站或任何给定的项目达到一个全新的水平。 在这篇文章中,我们已经积累了一些供你挑选的最佳JQuery插件,这些插件提供了各种的功能和特性能够让你的网页呈现许多可想象到的效果。我们希望你能够在下面的列表中找到你正在寻找的插件。 在下面的评论区域让我们知道哪些插件你以前使用过或者你正在考虑在将来的项目或网站中使用哪些插件。

|

from:http://www.oschina.net/translate/jquery-plugins-to-take-your-website-to-another-level